-

トップ

Home -

ニュース

News -

基本情報

Information -

みどころ・作家紹介

Highlights / Artists -

図録・グッズ

Catalog / Goods -

イベント

Event -

レポート

Report -

プレスの方へ

Press

レポート

Report

野口健吾インタビュー:

「庵(いおり)の人々」を訪ねた10年間

写真:鈴木渉

写真シリーズ「庵の人々」の出発点

——野口さんが今回出展した写真シリーズ「庵(いおり)の人々」は、一般的にはホームレス、路上生活者などと呼ばれる人々を、かれらの住まいと共に撮影したものです。写真を始めたきっかけと、このシリーズの始まりについて教えていただけますか。

野口:10代の終わりごろから、都市を歩き回ったり、地方をバックパッキングで旅したりしながら写真を撮っていました。大学では主にカルチュラル・スタディーズ(文化研究)を学びました。長期休暇があるので、自然と旅をしながら写真を撮るようになり、自分にとってそうした体験と写真とがマッチしたのだと思います。絵画や音楽をつくることも素晴らしいと思う一方で、写真は撮影する自分の小さな脳みそを超えてくるというか、ある種、世界の側が「写ってくれる」ような感覚があります。

そうして目的も決めずに各地を旅して、安宿を探したり、ときにはキャンプや野宿をしたりすることが結構あったんですね。またそれとは別に、お酒を飲んでいてうっかり終電を逃し、そのまま公園で寝てしまうこともありました。気づいたら空が明るくなってきて、小鳥のさえずりで目を覚ます……というような感じです(苦笑)。

そうしたとき、近くで手作りの小さな庵のような場所に暮らしている人たちの存在を知り、気になり始めました。ただ、それまでこうした対象を写した写真の多くは、隠し撮り的なスナップ写真や、または建物だけを撮ったものが多かったように思います。でも自分はその人たちと生活環境の両方に興味があったので、ご本人とその住まいを一緒に撮れたらと考えました。そこで、直にコミュニケーションをとりながら、お願いして撮らせてもらえる人たちを撮影するようになりました。素朴な興味から始まって、やがてこうした撮りかたになっていったように思います。

写真:間庭裕基

「人を写す」とき「時間も写る」

——野口さんの写真は対象と一定の距離を保ちつつ、何かを告発する報道写真とも、家族のように親密に寄り添う写真ともまた異なる印象があります。これは他のシリーズ、例えばインドで出会った旅人たちを撮った「Along The Way」や、ネパール地震で被災した家族をかれらの自宅前で撮影した「Family Affair」にも共通するように感じました。

野口:いずれも対象の人々と話して了承を得たうえで撮影していますが、特にそれぞれの事情があるところへ、ある意味では土足で踏み込んで撮らせてもらうような場合、当然ながら丁重に接する必要があり、コミュニケーションに気を遣う部分もあります。10人にお話しして、撮らせてもらえるのは1人ということもありますし、協力いただける場合も、あまり詳しいことは知られたくないという人もいます。そこは距離感のようなことも含め、コミュニケーションしながら試行錯誤で撮影してきました。

自分は写真メディアのもつ記録性や、「人を写す」ポートレートという形式、またそこに「時間が写る」ことに魅了されているのだと思います。写真家でいうとウジェーヌ・アジェやアウグスト・ザンダーが好きで、どちらも昔のモノクロ写真ですが、時代を経ても色褪せないものを感じます。世紀が変わり、今はもうああいう風景も、ああいう人たちもいないと思うのですが、写真のなかには確かに残っていることに惹かれます。

ですから自分も、奇を衒(てら)ったり、ポーズやアングルにこだわりすぎるよりも、見る人にとって見やすい写真というか、シンプルにオーソドックスに撮ることが一番いいのかなと思っています。以前はモノクロで撮ったり、街角でスナップを撮ったり、いろんな技法やレンズを試すこともしていましたが、だんだんと今のような撮影方法に落ち着いていきました。その意味でこのシリーズは、自分の大切な起点にもなっていると思います。

写真:間庭裕基

十人十色の「庵」から見えてくるもの

——いわゆるブルーシートハウスや段ボールハウスも作る人ごとに違いがあり、一目でそれとわかるもの、一見すると普通の小屋に見えるもの、さらに持ち主の美意識が強く反映されたものなど、ひとくくりにできない暮らしが垣間見えることも印象的でした。もちろんその行為は社会的・法律的な問題があるのも事実で、一方で当事者側にも切実な事情があるでしょう。そう考えると、そこに素朴に「つくるよろこび」を見出して良いのかという問いもありえます。ただ、展覧会名にある「生きるためのDIY」ということを、他の出展作とはまた違う角度で深く考えさせてもらえるものだと感じました。

野口:自分にとっては、世の中の「当たり前」について改めて考え直すきっかけになったシリーズだと思っています。撮るたびに、自分の狭い考えや常識・先入観が覆されたこともありましたし、ある意味、ことの善し悪しを超えて考えさせられ続けます。また、自分も含め多くの人が、見ようとしつつも見て見ぬふりをしているものは多いと思うのですが、そうしたことについても考えます。ですから今回のように、展覧会などで多くの方々に見てもらうことにも関心を持っています。

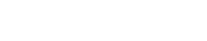

——今春発行された写真集『庵の人々』(赤々舎、2025)では、約10年にわたり各地で撮影してきた写真が収録されています。一方、今回の展示では、この写真集にはない「庵」内部の写真なども、スライド投影で展示していますね。

野口:このシリーズでは、人とその住環境を一枚の写真でとらえる、ということをずっとやってきました。他方、その際に部屋の内側なども撮らせてもらえることがあり、その内装やモノの置き方にもその人らしさやDIYの面があるのではと感じました。そこで今回は、それらも一緒に展示させてもらっています。

写真:間庭裕基

互いに地続きの世界・時代のなかで

——「庵の人々」シリーズの英題は「The Ten Foot Square Hut」となっています。これは「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」の一節で知られる鴨長明の『方丈記』の英題からきていると伺いました。先ほどの「時間が写る」という話ともつながりそうですが、今回の展示では、大阪・淀川沿いで暮らす男性の3点組写真もありますね。それぞれ異なる時期で、台風の襲来などで人にも「庵」にも変化があり、いろいろなことを想像させます。

野口:この方は、自分のための場所だけでなく、川沿いを通る人々のために休憩所も作ってしまうような、すごくオープンな人だったんです。それをまさにDIYでやっていた。今年は写真集もできたので、撮らせていただいた方に見ていただくこともあったのですが、もう連絡がつかない人もいますし、この淀川のおっちゃんにも会いに行こうと思っていたところ、その前に亡くなってしまいました。

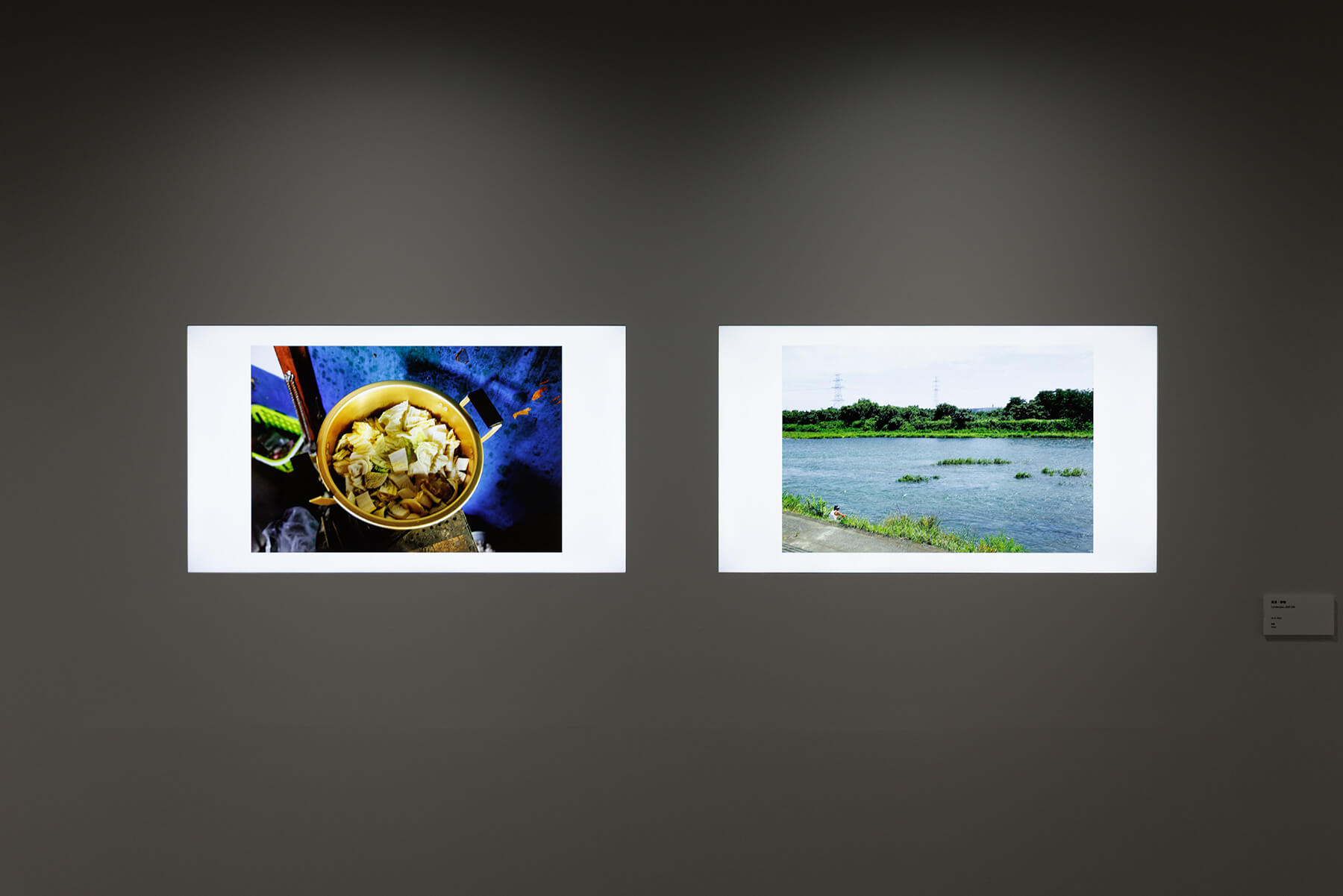

ただ、その後に彼の仲間だった方とお会いする機会があり、おっちゃんがずっと綴っていた手記をいただくことができました。生前に僕も読ませてもらったものですが、お願いして原本を譲ってもらえたのですね。今回の展示写真は、どれも文字情報としては短いタイトル(地名と撮影年)のみですが、別の部屋で展開する「DIYステーション」で、この手記も一部紹介させてもらっています。ノートの質感まで伝わるものになればと思い、実物のページをリソグラフで複写したものを展示しました。

——こうした写真は撮り方しだいで、言葉は悪いですが、好奇心を満たす標本のようにもなり得てしまうと思うのですね。ただ、野口さんの写真はそこにある個別の人々の生き方や語られない事情、そして一人ひとり異なる創意工夫の実相も感じさせます。加えて、より広く人の生活における生と死や、孤独、矛盾なども考えさせるように思います。

野口:自分がかれらを撮り始めた最初の動機も、個々の人たちとその住環境への興味でしたし、写真というのはとても具体的なので、まずそういう部分に目が行くのは必然だと思います。ただ同時に、写真を撮り、見返して、人々に感想をもらうなどの流れのなかで、抽象的なことも考えさせられるのは事実です。例えばかれらの庵の多くは、大量生産・大量消費の社会で生まれる不要物や廃材を活用しています。今の消費社会について考えさせられる一方、まだ使えるのに捨てられたモノを、ある意味で循環させるように暮らす人もいる。そこに社会の矛盾や、一方でユーモアのようなものを感じることもあります。

写真:間庭裕基

およそ10年にわたる撮影の先に

——写真集『庵の人々』にある野口さんのテキストは、かれらが手に入れたモノを巧みに活かす様子を「ブリコラージュ」という言葉で表していました。ありあわせの道具や材料を用いて、試行錯誤しながら新しいものを作り出す。そこには、本来の用途とは異なる使い方も含め、即興的・創造的なものづくりや問題解決も含まれる点では、ある種の哲学や精神性も感じられます。

野口:庵の人々の住まいは、まさにブリコラージュだなと感じます。寄せ集めで、ミクスチャーされていて、でも自分ならではの「生きるための空間」を作り出している。一方でこれらの写真を公的施設で展示するのは、ある種、とてもデリケートな部分もあると思うため、企画側には難しい判断もあったのではと想像します。ただ、展覧会を企画した藤岡勇人さんから、今回この作品を展示することには大切な意味があると仰っていただいて、嬉しく感じています。もちろんいろいろな意見があると思います。自分としてはかれらのような生活を賞賛しているのでも、かといって悪いと言っているわけでもなく、誰もが色々なことを考えるきっかけになればと思っています。

このシリーズは10年くらい続けてきて、今年は写真集という形にまとめることが叶い、この展示ができたことも自分のなかで大きな出来事でした。一方で、ここまで続けてきたことで、自分のなかで見えてきたこともあります。例えば、このシリーズで撮影させてもらってきたような暮らし方のできる場所は近年かなり減ってきているとも感じます。そのことの意味についても、改めて考えています。

——この展覧会では、キーワードとなる「DIY」を自ら体現するようなアーティストがいる一方で、野口さんのように、他者のDIY的な営みを見つめる表現もあり、幅のある内容になっていると感じます。作家ごとに表現手法もアプローチも様々ですが、最後に、実際に参加してのご感想があればお願いします。

野口:他のアーティストの皆さんの作品は、自分とはまた違うという点でも本当に面白いと思いましたし、多種多様でエネルギーに満ちていると感じました。これらが一緒の空間にあることで、それぞれの展示にも相乗効果が生まれているならとても嬉しいです。

野口健吾 《庵の人々 神奈川県横浜市港北区》

2012年 写真 作家蔵

野口健吾 《庵の人々 東京都渋谷区》

2011年 写真 作家蔵

野口健吾

1984年神奈川県生まれ。写真家。東京藝術大学大学院美術研究科を修了後、路上生活者、バックパッカー、巡礼者、インドのチベット難民、ネパール地震に直面した辺境の村の家族など、多様な人々を撮影しながら、写真・映像作品を制作している。本展では、日本の都市の片隅で生きる人々の姿を捉えた「庵の人々」シリーズを展示する。創意工夫により生活を築く庵主たちの人間模様とともに、ブルーシートや廃材など身近な素材を組み合わせてDIY的につくられた庵の様相に焦点を当てる。

インタビュー・文 内田伸一